编者:Olli Kangas和Miska Simanainen 译者:高升阳

简介

迄今为止,所有的基本收入实验都是在国家或地方背景下计划和实施的。因此,实验中提出的问题和获得的答案都受时间和地点的限制。为了理解实验背后的动机和实验取得的结果,我们需要熟悉进行实验的制度框架背景——这一原则也适用于芬兰的基本收入实验。在本章中,我们将阐明该实验的计划、实施和执行的背景。芬兰的社会保护体系十分全面,由于它的全面性也导致了他的复杂性,它难以用简单的方式描述;尽管如此,我们还是要尝试一下。

在其最简单的形式中,芬兰的社会保障包括三个部分。第一部分是保证所有芬兰居民(而不是公民,如下文解释的那样)的最低收入保障。它包括统一支付的基本水平社会福利,其支付额或遵循一个最低标准,或根据调查后的个人或家庭收入经济状况进行支付。第二部分由就业者的与收入相关的社会保险组成。该系统的第三部分包括,覆盖所有居民从摇篮到坟墓的市政社会和保健服务。

在很大程度上由于这种全面性,芬兰的福利国家建设在经济和非经济福利的许多方面都名列世界前茅。在芬兰,就总人口和所有年龄组而言,面临贫困或社会排斥风险的人口比例在欧盟国家中是最低的。收入转移系统有效地将低收入者的收入提升到贫困线以上,并平衡了收入差异(根据Olafsson等人2019年的研究,以及欧盟统计局2020年的数据)。免费或可负担的公共服务,同样有效地通过高质量的教育、卫生和社会服务以及公共就业服务等,促进了社会包容。

毋庸置疑,全面的社会保护有其代价。芬兰的社会总支出接近其国内生产总值的30%(2019年的数据),在经合组织(OECD)国家中仅次于法国。社会总支出的三分之二用于现金福利,其余的用于提供社会和健康服务(OECD, 2020b)。

社会高支出要求高税率。芬兰的税收总额相当于国内生产总值的42%,而经合组织的平均水平为20%(截至2018年)。税收收入的主要来源是收入和利润税(占GDP的15%),商品和服务税(14%),以及社会保障缴款(12%)(OECD,2020c)。在芬兰,中央政府和地方市政当局都会收税以资助其职责。

芬兰的社会保障体系在全面性方面也是复杂的。主要因为官僚主义的原因,人们可能会被困在麻烦之中,而且可能有一些关于试图寻找就业或接受工作机会的抑制因素。人们曾多次尝试简化该系统,但结果都不理想。所以毫不奇怪,就业的障碍(例如高有效边际税率和高参与税率)和旨在增加劳动力参与的措施一直是人们关注的主要领域。从某种意义上说,芬兰的基本收入实验,只是失业者在工作的永无止境的探索中的一个小插曲。

为了简明扼要,本章重点讨论那些上文提到的、产生收入和官僚主义陷阱和就业抑制因素的社会政策计划。也就是说,重点是各种以收入为基础的福利,如住房补贴,以及与累进税相结合的社会援助之间的相互作用。此外,一些以现金支付的计划产生了自己的负面抑制作用,特别是对于妇女。由于基本收入——至少在芬兰的背景和政策论述中——并不是为了改变社会、教育或医疗保健服务,我们对公共服务的提供只进行粗略的讨论。

本章的结构如下:首先,我们对芬兰社会保障体系的功能逻辑进行了简单明了的描述,紧接着的第二部分描述了针对儿童和家庭的福利。其中一些福利是普遍性的,比如儿童津贴,并不对收入陷阱产生影响。然而,有些家庭福利是通过了收入测试、或者是为了补偿家庭护理工作才能得到的,例如以现金支付的儿童家庭护理津贴。这些都会产生影响,包括对个人的劳动力市场行为产生的负面影响。由于失业者是芬兰基本收入实验的目标群体,第三部分主要讨论失业福利的结构和最后兜底的社会援助。通常情况下,那些领取基本失业福利的人也会领取住房补贴和社会援助,这从工作激励的角度来看是有问题的,这一点将被证明。倒数第二节描述了当前收入转移中的收入陷阱和官僚陷阱系统,最后一节总结了前面的章节。

芬兰收入转移体系的双重结构

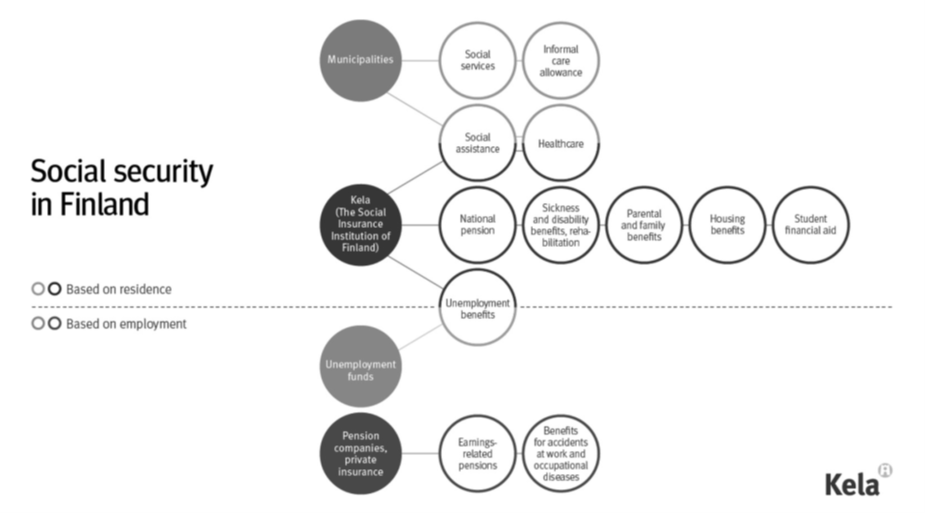

芬兰的制度在两个重要方面与其他许多福利国家不同。首先,最低福利的目的是保证每个芬兰居民的基本安全和体面的生活,无论其曾经的就业历史情况如何。这些统一费率或收入调查的福利主要由芬兰社会保险机构(Kela)支付,该机构也支付基本社会援助福利。各个城市负责补充性和预防性的社会援助以及一些现金护理计划(图2.1)。

(图2.1 芬兰基于居留和基于就业的收入转移计划之间的分工)

如上所述,享受福利的权利是基于居住地,而不是公民身份。芬兰宪法(731/1999条)规定:

“那些无法获得有尊严的生活所必需的手段的人,有权获得不可或缺的生活和照顾。该法应保证每个人在失业、疾病、残疾、年老以及生孩子或失去抚养人的情况下,享有基本生活的权利。公共当局应遵照宪法以下法案中的更详细细节,保证为每个人提供足够的社会、卫生和医疗服务,并促进人口的健康。”

在这个意义上,芬兰已经存在基本收入的一些要素。

第二,与收入相关的福利旨在当申请人的就业收入因疾病、失业、残疾、老年等社会风险而停止时,保证其已经实现的消费水平。芬兰收入转移计划的特点是对福利不设上限。福利金额完全基于以前的收入。此外,除疾病保险外,所有与收入相关的主要社会保险形式都由私人保险公司(如工作事故保险)或半私人保险机构(如与收入相关的养老金,或提供与收入相关的失业津贴的自愿失业基金)管理。在社会保险系统管理的公司化程度方面,芬兰与北欧邻国有所不同。

第三,和其他北欧国家一样,芬兰的社会保障福利和税收以及社会保障缴款是以个人收入为基础的(见Kautto, 2008;Kangas and Kvist, 2019的研究),而不是以家庭收入为基础。只有在极少数的计划中,如住房补贴和社会援助转移,才将家庭收入作为收入测试的基础。

对儿童和有儿童的家庭的福利

父母有权享受产假津贴、陪产假津贴和父母津贴,时间大约分别为四个月、两个月和六个月,总替代率约为平均收入水平收入的70%。对于没有收入或收入很低的父母,有一个最低的每日津贴(从2020年起为每月724欧元)。

与儿童有关的主要现金转移是儿童津贴,它普遍支付给每个16岁以下的儿童。津贴金额基于孩子的数量,单亲父母的每个孩子都能获得更高的津贴。

芬兰的儿童早期护理双轨制,包括日间护理服务和以现金支付的形式提供的家庭护理津贴。日托是一项主观权利,保证每个孩子在六岁开始学前教育之前都能享受到。公共日托的费用取决于家庭中儿童的数量、家庭的收入和所需的护理时间。这项服务得到了大量的补贴,费用从每个孩子每月0欧元到300欧元不等(2020年数据)。

Kela为没有参加市政日托的三岁以下儿童,支付广泛应用的“护理现金”家庭护理津贴。无论家庭收入如何,所有人都可以获得基本金额(每月340欧元)。低收入家庭可以获得Kela的护理补贴(约为每月180欧元)。一些城市,主要是较大的城镇,还支付额外的补助。例如,首都赫尔辛基在2020年为儿童家庭护理每月额外支付约250欧元。因此,在赫尔辛基,低收入家庭的家庭护理补贴总额为每月770欧元。

家庭护理津贴和市政当局支付的额外福利,是对母亲留在家中、并利用家庭护理津贴提供的留在家中的可能性的激励(Kosonen和Huttunen,2018)。几乎所有的父母都使用家庭护理津贴,尽管使用时有性别偏见,大约80%的福利期是由母亲使用。虽然护理津贴的使用与使用者的社会经济特征无关,但使用时间与父母的教育和家庭状况有关。教育程度高的母亲往往比教育程度低的母亲领取护理津贴的时间短。此外,单身母亲比有配偶的母亲使用时间更长(Haataja和Juutilainen,2014;Räsänen等人,2019)。

除了家庭福利之外,大约15%的芬兰家庭获得了由Kela管理的一般住房津贴,这是对无论有或没有孩子的低收入家庭的另一项重要收入转移(Kela,2020a)。该津贴的目的是降低住房成本,确保低收入家庭的适当住房。住房补贴所有费用的70%归单人家庭所有,有孩子的双亲家庭和无子女的夫妇各获得约7%,单亲家庭获得所有费用的16%(Findikaattori,2020)。

住房补贴对家庭符合条件的住房费用的80%进行补偿,这是由家庭成员的数量和居住城市决定的。家庭成员的总收入影响到住房补贴的数额。超过基本失业救济金数额的收入会使住房补贴的数额逐渐减少——从每个家庭成员的工资或自营职业收入中扣除300欧元的收入,会使减少率达到33.6%,也就是说, 100欧元的收入会使补贴减少约34欧元。

转载请注明:《中国社会分红/基本收入研究网》 浏览量:1,114 views