作者:Sebastià Riutort, Bru Laín 和 Albert Julià

来源:https://doi.org/10.1515/bis-2021-0047

译者:王晓菲

编者按:

目前欧洲有三个国家拥有完整的基本收入实验数据,分别是芬兰、荷兰和西班牙,其他欧洲国家的实验还在实施过程中或处于规划阶段。实验主义治理公号曾详细介绍荷兰基本收入实验方案(链接:274期 | Robert Van der Veen:荷兰基本收入实验方案),同时,中国社会分红/基本收入研究网正在分章推介芬兰基本收入实验方案的细节(链接:中国社会分红/基本收入研究网),本文是西班牙已完成的巴塞罗那市基本收入实验方案,可进行对照阅读。

除基本收入研究者普遍关注的经济社会背景外,三个方案都有独特的法律和政治背景,因此设计机制也不尽相同。芬兰实验是全国性的,专注于个体失业者,基本收入的发放金额低于荷兰。荷兰基本收入实验分散于几个城市。巴塞罗那实验集中在一个城市,受益者为个人,但发放金额与家庭规模相关,评估指标更加多样,数据可靠性更强。如文中提到,芬兰的基本收入实验主要使用行政登记册来评估其效果和影响,然而,由于评估调查的回应率较低,只有23.23%,因此芬兰团队不得不对数据进行加权来纠正流失造成的偏差。

三个方案都引入了积极劳动力市场政策,从而出现较多的实验组和控制组,研究结果对未来基本收入实验设计提供了良好的经验教训。本期公号同时刊出巴塞罗那基本收入实验评估成果之一——生活满意度和经济脆弱性研究,加深读者对实验方案的理解。

摘要:在2017年至2019年期间,巴塞罗那成为欧洲首批实施基本收入实验的城市之一。该实验名为B-MINCOME pilot,旨在减少城市低收入地区的贫困和社会排斥现象。该实验设计了一项新的现金补贴计划,并结合了一系列积极政策。根据两个标准:参与这些政策是否是强制性的,以及参与者的额外收入是否会改变补助金额或者是叠加在其上,确定了四种参与方式。首先解释了最初塑造该实验的背景。然后描述了现金方案和积极政策,接着解释了实验设计。整合并讨论了之前在官方报告中发布的个人、社区和机构层面的主要结果。最后,结论部分根据其他类似基本收入实验收集到的研究结果,讨论了试点项目的结果所引发的一些问题。

关键词:B-MINCOME,巴塞罗那,基本收入实验,现金转移,积极政策

一、简介

劳动力市场无法为所有人提供最低的经济保障,而社会福利计划在减少日益加剧的不平等、不稳定和贫困方面也被证明是不足够的。作为回应,越来越多的人对测试新政策产生了兴趣,这些政策可以在劳动力市场之外确保所有人享有体面的生活条件。因此,世界各地的许多政府已经实施了新的现金转移计划,或者正在实施这类属于所谓的“基本收入实验”的计划。巴塞罗那市在 2016 年至 2019 年期间实施的 B-MINCOME 试点项目就是一个例子。这是一个由欧洲联盟城市创新行动(UIA)计划共同资助的创新性实验项目,旨在通过将新的被动政策(现金转移福利)与四项积极的社会和劳动力包容政策相结合,在城市最脆弱地区之一,即所谓的 Eix Besòs 地区,来减少贫困和社会排斥现象。

本文介绍了 B-MINCOME 试点项目、其主要特征及最显著的成果。在引言之后,第二部分解释了试点项目的形成并确定其目标的背景,第三部分分析了其两个核心组成部分:现金转移计划和积极政策。第四部分描述了实验设计,第五部分介绍了影响评估的方法,第六部分简要讨论了其主要的影响成果。尽管该项目的结果曾以 UIA 计划要求的研究报告形式发布,但本文提供了一个综合性的、统一的呈现,并发表在同行评议的期刊上。文章在总结部分提出了一些关于试点项目的设计、实施、评估和影响的讨论要素,这些要素可以扩展到其他类似的基本收入实验。

二、市政决策:在物质匮乏和政治限制之间

B-MINCOME 试点项目必须在一个非常特殊的背景下理解。在 2015 年 5 月的市政选举之后,一些左翼政党和草根运动组成的联盟在 “巴塞罗那共同体”(Barcelona en Comú)的标签下接管了市长办公室。新的市政府随后投身于一个雄心勃勃的计划,以减少自 2008 年以来逐步增加的不平等现象。除了其他行动外,新政府设想创建一个新的市级收入计划,为最弱势群体提供经济援助,特别是那些通常无法获得社会保障体系的人们,他们没有获得任何福利或社会援助。

B-MINCOME 项目是在一个特定的背景下构想的:传统的国家级有条件福利在劳动力市场扩张和福利国家环境下设计出来,但其应对当前形式贫困和普遍不安全的能力逐渐减弱。由于这些国家政策的限制,“地方机构,特别是基本社会服务,成为普通民众获取社会保障的主要途径和最后一道屏障,从而恢复其最基本的救助性作用”(Porcel 和 Navarro-Varas,2016,p. 1)。此外,由于西班牙和加泰罗尼亚社会保障体系之间缺乏协调以及它们的不稳定性(Laín 和 Torrens,2019;Navarro-Varas 和 Porcel,2017),最弱势群体不断上升的贫困率迫使市政府为应对新型城市贫困创建特别的多元应急补贴和福利(Benassi 和 Morlicchio,2019;Martín 和 Goodman,2016)。

政府通常依赖于就业和最低工资法规以及劳动力市场政策来减少初级、市场或预先的不平等。然而,这些政策已被证明在国际(Dwyer,2016)和西班牙(Ayala 等人,2021;Fernández,2013;De la Rica 和 Gorjón,2017)层面上都不足以缓解日益加剧的经济不平等和新形式的贫困。尽管中央政府采取的这些和类似的社会政策不足以应对,但市政府面临的限制更大。巴塞罗那市政府无法解决这些初级不平等问题,因为它无法创造几乎 90,000 个就业岗位来消除该市(2016 年的估计)的失业问题。与此同时,减少二级或事后不平等的机制也被证明是不足够的。例如,西班牙最低生活保障金(Ingreso Mínimo Vital),在 COVID-19 大流行爆发后的几个月实施的最低收入计划,只覆盖了 40% 的潜在受益者,而在实施近三年后,其未领取率仍高于 60%(Airef,2022)。巴塞罗那,与所有其他西班牙城市一样,也无法通过例如提供有保障的收入计划来减少二级或事后的不平等。根据现行法律规定,这是西班牙和地区政府的专属法定职权,而市政府只被允许提供对西班牙和加泰罗尼亚项目的“补充”和“临时”福利。因此,巴塞罗那在这些经济、政策和法律限制下受到限制,仍然有实际上的责任帮助那些有需要的人。市政府的政策制定总是复杂的,尤其是因为它必须直面贫困和社会排斥的最严重表现。这就是 B-MINCOME 试点项目设计的背景。

该项目始于 2016 年 11 月,持续三年。在第一年,制定设计、诊断和样本,并收集行政数据。接下来的两年进行了试点项目的实施和评估。试点项目由市政府社会权益领域牵头,与由 IVALUA(加泰罗尼亚公共政策评估研究所)、NOVACT(国际非暴力行动研究所)、IGOP(政府与公共政策研究所)和巴塞罗那自治大学环境科学与技术研究所(ICTA)、青年基金会以及加泰罗尼亚技术大学数据管理组等组成的联盟合作。该项目与一些第三部门和民间社会实体、社区中心、邻里协会、社会经济公司和其他机构合作伙伴(如公共图书馆和文化中心、巴塞罗那经济发展局、试点项目实施地区的三个部门、市社会服务研究所和巴塞罗那教育联盟)共同开展。因此,该试点项目不仅在实验和政策设计方面具有创新性,而且在涉及高度要求的跨部门和民间合作方面也具有创新性,这需要克服政策孤岛并加强公共管理协调(Bouckaert 等人,2010;Lægreid 等人,2015;O’Leary,2015)。

三、创新设计:试点政策的组成部分

与其他类似的现金转移试点或实验(例如在芬兰、加利福尼亚、安大略和荷兰)相比,B-MINCOME 旨在测试一项创新性和全面性政策的有效性(关于其影响结果)和效率(关于其成本)。该政策将被动政策,一种名为市政府包容性援助(Municipal Inclusion Support,加泰罗尼亚语中缩写为SMI)的现金转移,与四项积极的社会和劳动力包容政策相结合,以促进 1000 名受益者的经济自主能力,同时提升他们的职业和人际技能。

(1) 新的城市最低收入计划

由于已经提到的法律限制,SMI 被视为“社会紧急福利”,因为这是西班牙地方政府在法律上有权提供的唯一现金福利。尽管参与是个体的,且家庭中只有一名成员是正式受益者,但为了保证项目设定的最低门槛,SMI 不得不在法律上设计为补充整个家庭的收入。因此,它必须作为其他福利和任何其他私人收入来源的补充,并有两年的时间限制。因此,它不是作为一种永久的、主观的权利引入的,而是作为一项“临时的”、“辅助的”和可变的福利,旨在特别满足基本需求(如食物、衣物、住房、交通等)。

图1:受益人数量和SMI的平均价值的变化(2017年至2019年)。

数据来源:基于市政社会服务研究所的记录,由作者设计。

同时也可以争论这些特点限制了个体解放的可能性。然而,正是由于这个试点项目的“实验性”特点,市政府得以在同一SMI方案中测试已有的不同现金转移模式,这些模式如果没有这个项目是无法进行测试的。一方面,SMI采取了有条件和无条件两种模式,取决于是否必须参与第3.2节中解释的社会和劳动融入政策。这两种模式旨在评估与大多数常规最低收入计划相关的“有条件性”的表现。另一方面,SMI还采取了可冲销或有限和无限的性质。这种方式旨在评估SMI的“补充性”特征,即家庭在增加收入时,可能会因SMI的增加而陷入贫困陷阱。(解释:收入超过某个特定阈值时,SMI的金额会按比例减少,最终可能会完全减少。换句话说,SMI的金额可以被撤回,因为它不是固定的金额,而是根据家庭收入的变化而变化的。或者作为不可撤回的形式被加在顶部。“有限”和“无限”是指SMI的金额是否有上限。如果SMI的金额是有限的,那么意味着它有一个最高的金额上限,超过这个上限后,再有其他收入的增加也不会再增加SMI的金额。反之,如果SMI的金额是无限的,那么它没有上限,这意味着家庭的其他收入增加时,SMI的金额仍然会增加,直到家庭达到某个收入阈值为止。)

该试点项目旨在根据主要研究(Daleph,2017;KSNET,2016;Penne等人,2016)和行政登记数据评估最低月经济门槛,然后根据Eix Besòs特定的经济环境进行调整。得到的门槛有两个组成部分:家庭基本需求(包括基本公用事业)和住房需求(租金或按揭成本)。考虑到这些研究,接下来建立了一个调整系数,以便根据家庭的组成调整金额。对于家庭的月度基本需求,SMI 的金额为第一位成年人 402 欧元,每位额外成员 148 欧元。对于住房需求,第一位成年人为 260 欧元,第二位为 110 欧元,每位额外成员为 40 欧元。在这种情况下,系数无论家庭的额外成员是成年人还是未成年人都没有区别;这解释了为什么第一名成员和其他成员之间的价值差距递减较小。最终金额是基本门槛与整个家庭净收入之间的差额。

由于上述法律限制,还需要定期审查参与者家庭收入和组成的变化,以调整 SMI 金额,每月最高为 1676 欧元。因此,受益者人数和他们的 SMI 平均值在试点期间发生了变化(图表 1)。这种波动主要是由于参与者家庭成员数量的变化以及他们的收入变化,这些收入可能来自他们的有薪工作或其他现金福利。这种变化基本上是由于参与者的家庭成员数量的变化和他们收入的变化,这将来自他们的受薪工作或其他现金福利。例如,失业或新成员加入家庭意味着SMI的增加,而找到一份工作(或获得薪资改善)、获得另一项公共福利或家庭规模缩小则意味着SMI的减少。特别值得注意的是,在试点项目进行中实施了 Renda Garantida de Ciutadania(加泰罗尼亚最低收入计划)以及已经实施的针对 16 岁以下儿童的市政府福利,可能解释了 SMI 受益者数量和他们所获得的每月金额的减少。

考虑到这种不断变化的情况,在项目期间,参与者总数的 96.31% 至少收到了一次月付款,而 3.67% 的人从未收到付款,因为他们在任何时候都不需要 SMI(即他们的收入足以使他们超过官方的最低经济门槛)。

(2) 超越现金转移:积极的社会和劳动融合政策

B-MINCOME 试点的一个显著特点是,它包括了四项针对参与者需求量身定制的全新积极政策。这些政策是由市政府和其他部门及公共机构与各种民间社会和社区协会共同设计的,后者也参与了这些政策的设计和实施。

- 培训和公共就业计划。该计划通过结合 340 小时的认证职业培训课程和为期 12 个月的全职合同,在以下领域开展 22 个项目,以提高就业能力和进入劳动力市场的机会:公共空间维护、回收和能源效率、地方贸易、促进有利于社区凝聚力的社会文化活动、食品供应和健康习惯认识以及护理服务。这是与社会实体和区域官员共同设计和实施的。

- 推动社会和合作经济的社会创业政策。该政策为参与者提供了对传统劳动力市场的替代选择,通过结合培训过程和专业支持,促进他们开展与这一经济领域原则相关的自主创业项目(如地域和社区根源、生态社会承诺、民主治理等)。创立了多达六个项目,以及15 次工作机会。

- 补贴翻修房间和/或公共空间(如厨房或浴室)的计划,使拥有公寓的参与者通过以规定价格长期出租房间获得额外收入。该计划旨在使一种普遍做法合法化,尽管由于合格参与者不足,无法完全实施。这些参与者最终被重新分配到没有积极政策的群体中。

- 社区参与计划,让参与者参与社交网络,创造凝聚力和社区项目的空间。通过不同的参与式动态,促进社会资本的增加,建立与社区社会基础设施的联系,并防止参与者孤立和孤独。这是无条件的(即没有人会因为不参加而失去 SMI),因为认为这是一种非工具性、自我目的性的活动,没有人可以被强迫执行。

通过将四种 SMI 转移方式与这四种积极政策相结合,试点旨在确定最佳政策设计,以支持多达 1000 名参与者,满足他们及其家庭的基本需求,同时赋予他们更大的自主权和在生活中的决策能力,最终减少他们对公共和私人补贴的依赖。

四、一个创新的实验设计

(1) 对象、样本和参与要求

初始确定了 5000 名潜在参与者,他们都是市政社会服务用户。根据行政记录,这些人可能符合试点资格。2017 年 9 月,他们收到了邮寄的信件并接到电话邀请,邀请他们参加信息说明会,在那里,如果他们有兴趣,将有人帮助他们填写申请表。

在试点区域的不同场所举行了多达 400 场信息说明会。最后,共收到了 2525 份申请表,其中 1527 份符合所有要求(近 40% 的申请被排除在外,主要是因为他们的收入超过了门槛)。

除了是市政社会服务的用户外,潜在受益者还必须满足其他条件:(1)在城市居住至少两年,并居住在 Eix Besòs 地区;(2)家庭中至少有一名成员年龄在 25 岁至 60 岁之间;(3)所有成员的有效同居证明;(4)受益者家庭的资产不能超过预估的年度 SMI 值的四倍;(5)2017 年家庭年收入不能超过家庭基本需求的年度成本;(6)同意接受采访并允许科学团队收集个人数据。2017 年 11 月 17 日,通过分层随机抽样确定了参与者样本:选择了 1000 名参与者,然后将他们分配到 10 个处理组,383 名进入对照组,144 名进入后备组,以替换那些最终不愿或无法参与的人。

由于这些要求,选拔出的参与者在贫困风险方面比巴塞罗那的平均人口更脆弱,甚至比平均市政社会服务用户更脆弱。尤其是在以下方面更脆弱:(i)物质和严重物质匮乏(93.5% 和 69%,与巴塞罗那贫困风险人口的 44.6% 和 15.4% 相比);(ii)他们的平均月收入(635.70 欧元,而社会服务用户为 785.60 欧元);(iii)家庭规模(平均 4.1 名成员,与贫困风险人口的平均值 2.54 人和社会服务用户的 2.6 名成员相比);(iv)住房租赁登记(与贫困风险人口的 45% 相比,有 57.7% 的租赁登记);(v)他们所获得的福利(主要是社会援助、家庭津贴、学校福利和儿童援助,而不是退休金、失业救济和加泰罗尼亚最低收入计划,后者在项目之外的家庭中更为普遍);(vi)互联网接入(39.8% 没有连接,而贫困风险人口的接入率为 21.1%);(vii)健康状况(公平或健康状况不佳的人占 51.1%,而贫困风险人口中则为 29.7%);(viii)劳动力参与(38.1% 的参与者家庭没有成员有工作,与贫困风险人口的不到一半,即 16.9% 相比)。

还值得指出一些社会人口统计学特征。例如,受益者中有 84% 是女性。10 岁以下的人(1453 人)是最大的群体,其次是 31-50 岁的人(1115 人)以及 16-64 岁的工龄人口,占总数的 87.7%(2271 人)。共有 62.7% 的人生活在四口或四口以上的家庭中。虽然有 38.2% 的人出生在西班牙(363 人),但 47.1% 的人来自 35 个非欧盟国家:14%(133 人)来自摩洛哥,8.3%(79 人)来自巴基斯坦,这两个国家是最大的两个群体。最后的受益者在 Eix Besòs 的分布与三个参与区的权重一致,这也与整个城市的人口比例相符:448 名(47.2%)来自 Nou Barris,282 名(29.7%)来自 Sant Martí,220 名(23.2%)来自 Sant Andreu。

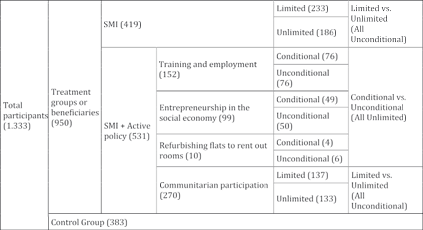

(2) 实验组

实验设计基于随机对照试验(RCT)模型,用于选择最终受益者。他们的参与方式是随机分配的。创建了十个实验组和一个对照组。如第 3.1 节所述,根据四种不同的参与方式设置了实验组:有条件的或无条件的,取决于参加指定的政策是否是获得SMI的强制性条件(或不是);以及有限的或无限的,取决于额外的收入是否改变了最初估计的SMI的数额,或只是净增加。

图1:实验设计,实验组和对照组,SMI的模式和积极政策。来源:作者的设计。

因此,这个试点可以被纳入“基本收入实验”,因为整体而言,它测试了与传统的经济状况测试福利不同的现金转移方案,并且至少有一个实验组是完全无条件且无限的。其余的方式通过一种创新的公式测试了各种范围的条件性和撤回逻辑的有效性和效率,在某些情况下,这种公式与积极的政策一起实施。总之,将四种 SMI 方式与四种积极的社会和劳动力纳入政策相结合,再加上对照组,构成了 B-MINCOME 试点的实验设计图。

在抽签后,1000 名受益者的分配略有减少,因为其中一部分人没有开始参加项目。这主要是因为他们没有满足所有要求(经过重新检查文件),或者搬离了 Eix Besòs 地区,或者无法联系到他们,或者在了解分配给他们的实验组后拒绝参加。这些人被后备人员替换,使得实验组总共达到了 950 名个人(图 1)。

在实施过程中,注意到并非所有受益者都积极参与了积极政策。正如预期的那样,那些受到条件约束的人倾向于更加规律地参与。例如,在受到条件约束的培训和就业政策中,有效参与的人数为 79%,而在无条件约束的人中,有效参与的人数为 72.4%。相反,在受到社会创业政策条件约束的人中,参与人数为 79.2%,而在无条件约束的人中,参与人数为 39.2%。这一点将在结论中简要讨论。

五、评估方法

B-MINCOME 评估基于定量和定性数据。每个研究合作伙伴负责使用不同的方法和技术来评估不同的维度。以下总结了他们使用的主要方法论策略。

根据 RCT 设计,IVALUA 通过分析处理组和对照组的定量数据来进行影响评估,数据来源于行政登记册(社会保障、西班牙税务局等)和三波调查(Todeschini & Sabes-Figuera,2019)。基线调查于 2017 年 10 月至 11 月之间进行。这是一项计算机辅助电话调查(CATI),共有 1325 名个人(占 87%)回应。2018 年 10 月进行的后续调查引入了一些细微差别。首先,储备组被排除在最终评估之外。其次,有些问题略有改动或删除,同时加入了一些问题。此外,基线调查的社会人口统计问题仅针对那些没有回答该调查的参与者。第三,部分调查以面对面(CAPI)方式进行。那些由于语言或理解困难而耗时过长的第一次面试者被发送给专业人士进行面对面问卷调查,而那些无法通过电话联系的人则在社会服务中心接受采访。回应率为 79.5%,略低于前一波。最后一次调查与此相似,于 2019 年 7 月进行,回应率为 75.7%。实验组和对照组的流失率相似,总体而言,回应率与其他类似实验相似,甚至更高。IVALUA 使用的数据质量依赖于低流失率、行政登记册的可靠性和变量的有效性。大多数变量来自事先经过验证的问卷,例如,经济和物质剥夺变量来自收入和生活条件调查(欧洲统计局的 EU-SILC 调查),而心理健康指标使用国民健康调查(NHS)的 GHQ-12 指标。

ICTA 也使用了这些问卷,但仅用于评估实验组参与者的主观幸福感和幸福感的演变(Bonilla & Sekulova,2019)。与 IVALUA 不同,他们没有将实验结果与对照组进行对比。通过横断面回归分析和面板研究(使用“混合效应模型”),ICTA 评估了实验组的演变,并研究了一些独立变量(如性别、国籍等)的影响。他们的主要目标是分析个体和集体主观幸福感随时间的变化情况。

IGOP 特别分析了社区参与政策的部署和效果,以及整个项目的实施和治理(Blanco 等人,2019, 2020),采用了定量和定性方法论的结合,包括:(a)两波特定的调查,仅针对所有社区政策的受益者(第一波和第二波分别有 159 和 144 名受访者);(b)与项目专业人员(行政工作人员、协调员、教育工作者和社会工作者)进行的 29 次深入访谈;(c)与该地区的 13 名代表性居民进行的深入访谈;以及(d)与参与四个活动政策的专业人员进行的 7 个讨论小组。

其他定性结果来自 The Young Foundation(Hill-Dixon 等人,2020)。他们专门分析了治疗组参与者的数据样本。他们的发现基于一项从 2017 年 7 月到 2019 年 4 月进行的深入的民族志和参与式研究策略。这包括与 190 名受益者进行访谈以及对每个社区的各种场所和活动进行无数次观察和非正式访问。为了获得纵向视角,约 35 名受益者被访问了三次。基金会与其他 155 名参与者中的每一位进行了一次接触。此外,他们还推动了一个名为“参与录制最显著变化”的过程,涉及到 52 名分为 10 个小组的参与者。这一倡议的目的是探索和分享他们的故事,并互相支持制作 10 部“最显著生活变化”故事的影片。

B-MINCOME 与其他类似基本收入试点项目之间最显著的差异之一是评估方法的多样性。在其他情况下,只采用了一种或两种类型的数据来源,主要是定量的。例如,芬兰基本收入实验主要使用行政登记册(De Wispelaere 等人,2019),而从其评估调查中收集的数据的回应率仅为 23.23%(Kangas 等人,2020)。因此,芬兰团队不得不对数据进行加权,以纠正流失造成的偏差(Simanainen & Kangas,2020)。此外,安大略省的最近的基本收入试点项目和荷兰市政实验主要基于调查数据(McFarland,2017)。相比之下,B-MINCOME 试点提供了基于定量和定性数据分析的有力证据。定性方法的使用可以通过提供背景或背景信息来增强对定量数据的理解,以定位研究结果。在两种类型的结果相一致的情况下,它们增强了对整个试点结果的信心和可靠性。在其他情况下,它们为定量结果的有效性和局限性提供了见解(Jimenez 等人,2018)。

六、主要结果

如上所述,B-MINCOME 与其他基本收入实验的一个区别在于采用了不同的技术和方法进行评估设计。为此,分析了所有定量和定性信息(汇总见表 1),并将结果分为三个变化维度:个人、社区和制度。在个人维度方面,我们主要发现了来自 IVALUA 评估的结果,其中包含了对照组和实验组之间的对比,以及来自 ICTA 的结果,尽管他们的评估仅基于实验组的横断面和纵向分析。社区和制度维度则基于 IGOP 和 The Young Foundation 的定性评估。

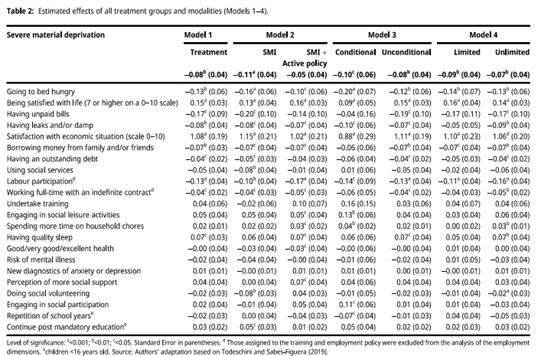

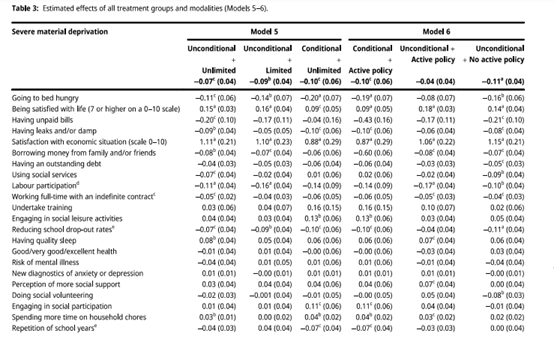

IVALUA 进行的影响评估使用了逻辑回归和线性回归模型,将实验组及其各种方式与对照组进行比较(Todeschini & Sabes-Figuera,2019)。当估计不同实验虚拟变量的结果的普通最小二乘法(OLS)回归时,对照组总是默认类别,因此报告的系数必须始终根据它进行解释。这种方法与其他 RCT 分析一致(Chen 等人,2009;Ravallion,2006)。然而,有些研究提醒注意由于在 RCT 中使用几率比和逻辑回归可能导致处理效果的误解(Khandker 等人,2009;Knol 等人 2011)。

因此,B-MINCOME 突出在于,做为一个项目,既评估其影响的稳健性和有效性与其他类似影响评估一致,同时还纳入了定量结果,丰富了解释在三个评估维度中哪些因素可能导致不同影响的方式。定性分析虽然没有充分利用 RCT 设计的潜力,但提供了宝贵的信息,以理解项目的影响。这些方法论的三角交叉在这类影响评估中相当独特。

(1) 个体层面的结果

表 2 和表 3 总结了回归分析中的六个模型的主要发现。模型 1 报告了当使用一个虚拟变量(如果参与者属于实验组则等于 1)时,所有参与方式的组合效应。模型 2 报告了那些只接受 SMI 和那些无论是否有条件或无条件都分配了积极政策的 SMI 的人。模型 3 报告了具有有条件和无条件 SMI 的人的效果(表 4)。同样,模型 4 显示了具有有限和无限 SMI 的人的效果。在表 3 中,模型 5 报告了无条件和无限 SMI 的人(最完全的基本收入相关方式)、无条件和有限 SMI 的人以及有条件和无限 SMI 的人的效果。模型 6 报告了那些接受 SMI 的人参加积极政策的效果,那些没有条件的人以及那些没有分配积极政策的无条件 SMI 的人的效果。

与许多其他基本收入实验一样(Haushofer & Shapiro, 2016; Kangas et al., 2020; Osterkamp, 2013; Salehi-Isfahani & Mostafavi-Dehzooei, 2018; Simpson et al., 2017; Verlaat et al., 2020),评估证实了严重物质匮乏和食物不安全的显著减少,以及住房不安全方面的显著改善。同样,财务状况也明显改善,房租和抵押贷款的负担减轻,这是家庭负债的主要原因。因此,正如其他实验中观察到的(Davala, 2019; Haarmann et al., 2019),这也减少了从家人和朋友那里借钱的需求。对主观幸福感的影响也相当积极。与财务不确定性有关的感觉和压力减轻,因此对个人财务状况的满意度提高,这导致项目开始后一年生活满意度显著提高。在第二年,虽然略有下降,但仍然相当高。如果我们关注实验组的发展,ICTA 的面板数据分析强调了通过实施项目,27% 的受益者提高了他们对生活的满意度(Bonilla & Sekulova, 2019)。此外,作者们得出结论,生活满意度的报告值与他们的经济状况、物质匮乏、健康、社会资本、性别和原籍国之间存在强烈的相关性。

与一些作者(Gibson et al., 2020)一致,并与其他人(BICN, 2019; Forget, 2011)形成鲜明对比,至少在身体健康、自我感知健康或患严重健康问题的可能性方面,并没有显著的改善。与试点项目中期的结果相比(Laín,2019),也没有发现对患精神健康问题的可能性产生影响。有关健康方面最积极的影响包括:(a)改善了睡眠质量,这与减轻因财务担忧而产生的压力有关;(b)潜在地改变了生活方式,可能朝着更健康的模式发展;(c)增强了获得医疗注意的机会,这可能在中期对参与者和公共卫生系统本身产生积极的结果。

在社会参与和政治参与方面,尽管 B-MINCOME 项目对个体的影响相对较小,但我们观察到一些积极的变化。例如,在社会参与方面,参与者更容易与邻居建立友好关系,与社区活动和组织保持联系。这可能与经济压力减轻和个人幸福感提高有关。然而,这些改变在政治参与方面并没有显著体现。尽管如此,有一些迹象表明,接受基本收入的人对政治制度和政策产生了更积极的看法。然而,这一趋势并未导致他们在政治活动或选举中更积极地参与。

在教育领域,我们审查了基本收入对参与者及其子女的影响。对参与者来说,B-MINCOME 项目似乎并没有提高他们进一步接受教育或参加职业培训的可能性。然而,在某些情况下,我们观察到了对他们子女教育成果的积极影响。例如,那些家庭中有子女的参与者,他们的子女有更高的在校表现、较低的学校旷课率和更高的完成率。这些结果与其他基本收入试点的发现相一致(Davala et al., 2015; Haushofer & Shapiro, 2016; Osterkamp, 2013)。

在就业和劳动市场参与方面,我们的分析表明,B-MINCOME 项目对参与者的总体就业状况没有显著影响。然而,在某些情况下,我们观察到了对就业质量的积极影响。例如,那些接受基本收入的参与者更可能从事正式工作,而不是非正式或不稳定的工作。此外,参与者在项目期间的劳动力转型似乎更加顺利。这些结果与其他基本收入试点的发现相一致(Davala et al., 2015; Haushofer & Shapiro, 2016; Kangas et al., 2020; Verlaat et al., 2020)。

总的来说,B-MINCOME 试点项目在许多方面产生了积极的社会和经济影响。虽然试点规模有限,并且在某些领域可能需要更多的研究和分析,但目前的证据表明,基本收入在减轻贫困和提高生活质量方面具有显著潜力。

(2) 社区层面的成果

试点项目在社区参与方面取得了显著的积极成果。评估结果显示,参与者参与团体或社区倡议的可能性得到了提高,尽管这种效果的显著性仅适用于条件性模式。社区政策的具体评估证实,参与有助于改善参与者对其社区的看法,激发他们对这些社区的归属感,以及增强改善社区的合作意愿。此外,参与者对所在地区及其公共和社区资产的认识得到了提高,他们也更加关心与当地实体了解和合作(Hill-Dixon等人,2020)。在社区参与政策范畴内,愿意继续参与社区活动或与邻里实体保持联系的参与者数量有所增加,但这一现象并不能推广至所有参与者。

对现有社会和社区结构影响的评估表明,社区参与政策未能在政策创建的工作组与原有的邻里实体之间建立联系,参与者也没有加入这些实体(Blanco等人,2019)。此外,由于这些动态和现象具有较长的孕育期,因此在仅有24个月的时间内难以建立新的社区实体或协会。尽管如此,社区参与政策被证明是一种有效的机会,可以打破个人孤立,促进邻居之间的社交联系,以及在愿意帮助他人和信任邻居方面培养积极的价值观。所进行的活动还促进了不同族裔之间的跨文化交往,并通过帮助打破文化刻板印象,增强对文化多样性的认可,强化了对一个共同团体的归属感。这对于长期内区域社会凝聚力可能具有显而易见的积极影响。总的来说,社区参与的主要结果,在某种程度上是最初没有预料到的,激活了非组织的人,建立了新的社区团体,并使他们的生活更加丰富多彩。

(3) 机构层面的成果

与其他类似项目(Castro Baker等人,2020;Groot等人,2019;Kangas等人,2020;Yoo等人,2019)一样,B-MINCOME试点项目也改变了社会结构与公共行政之间的关系。例如,社区参与政策的评估强调了参与者与参与试点项目的社会工作者之间建立起来的联系的重要性。这些联系基于更为水平、较少依赖援助的关系,而非通常出现在社会服务范畴内的关系。需要注意的是,53%的加泰罗尼亚社会工作者报告称,他们在进行官僚和行政任务上花费的时间比陪伴并适当指导用户要多;而81%的社会工作者每天与用户直接工作的时间不足4小时(TSCAT,2021)。因此,试点项目推动了社会服务领域的新工作方式,其中包括在积极政策框架内进行的公共/客户服务的创新策略(Blanco等人,2020)。这似乎有助于改善对公共行政的认知,提高对其在社区的存在感和亲近度的看法,以及提高对该地区公共服务的意识。

七、结论:讨论结果

本文有两个主要目标。由于在最新的实地工作中整理数据所需的时间较长,以及 新冠疫情的独特影响,一些官方 B-MINCOME 报告发布存在重要的延迟。因此,本文的第一个目标是解释试点项目的背景、设计,并特别与学术界分享其主要成果。解决了这些问题后,第二个目标是根据其他类似基本收入试点项目的研究结果,讨论其中一些结果。尽管我们并不试图进行详尽的比较,但从 B-MINCOME 试点项目与类似项目之间的对话中提炼出的经验教训可能对进一步的基本收入实验和创新社会政策具有启示意义。为了与此目的保持一致,我们在文末简要讨论了关于试点项目结果的五点内容。

首先,部分结果(Laín,2019)和最终结果(Riutort等人,2021)表明,试点项目在所有分析维度上都产生了积极的整体效果,尽管在不同方案之间存在一些差异。一方面,有限或撤回方案在定性和定量方面的结果都略显消极。未来的现金转移政策应考虑这一点。另一方面,一些受条件限制的参与者报告了稍好的结果,特别是在幸福感和社会融入方面。这可能是因为“被迫参加积极政策的人们加强了他们的社会关系、团队凝聚力、个人和集体信任、社交和沟通技能等。通过积极政策培育的社会心理纽带可能是解释这一群体更积极结果的’隐藏’变量”(Laín,2019,第21页)。大多数参与者属于社会排斥的人群,通常是加泰罗尼亚和西班牙文化素养较低的移民妇女。由于这些参与者是社会上最贫困的成员,且在某些情况下几乎没有任何社交互动,积极政策为他们提供了更好地融入社会的机会。因此,正如其他地方所指出的(Verlaat等人,2020),解释并非在于区分有条件和无条件方案,而在于无论参与方式如何,实际参与积极政策的人以及没有参与的人之间的区别。因此,这并不意味着基本收入或无条件现金计划行不通,甚至不意味着有条件的项目一定表现更好,它只是提醒政治家和政策制定者“确保新的社会保障安排不仅基于财务效果,而且应具有社会性质,以减轻不平等对人们、社区和社会造成的有害社会影响”(Mays,2019,第76页)。总之,关于基本收入的辩论不能忽视社会排斥不仅仅是经济贫困的结果,因此,积极的融入政策,即使不是强制性的,也在确保弱势群体过上体面和更自主的生活方面发挥着重要作用(Hiilamo,2022,第139页及以下)。

其次,就劳动力激活而言,无论是在 B-MINCOME试点项目中,还是在其他类似项目中,基本收入似乎并没有导致受益者减少工作时间或退出劳动市场。事实上,许多研究发现基本收入对就业的影响是积极的(如芬兰试验的结果,KELA,2020),或者至少是中性的(如加拿大的明尼科马基试验,Forget,2011)。这些结果与 B-MINCOME 的发现一致,即试验中的无条件现金转移并未导致懒惰现象,而是增加了受益者的就业机会和动力(Riutort等人,2021)。这强烈暗示,基本收入并不会导致负面的劳动力市场效应,而且可能对增加就业和劳动力参与具有积极作用。这一点在未来的政策设计中应予以考虑。

第三,尽管 B-MINCOME 试点项目的规模较小,但其地区性和多样性使结果具有一定的普遍性。项目覆盖了巴塞罗那市的不同区域,包括城市中心、郊区和城市边缘地区。此外,参与者来自多元化的社会和文化背景,包括本地居民、移民和难民。这使得 B-MINCOME 的结果能够为其他类似项目提供有价值的经验和教训。同时,这也提醒我们在设计和实施基本收入政策时,要考虑到不同地区和群体的特殊需求和挑战。

第四,B-MINCOME 试点项目的一个显著特点是其综合性和多元化的政策工具组合。除了现金转移之外,项目还包括了就业、教育和住房等方面的支持措施。这种综合性政策框架有助于解决受益者所面临的多重和复杂问题,并为他们提供更全面和持续的支持。因此,在设计未来的基本收入政策时,应考虑将现金转移与其他支持措施相结合,以实现更大的社会效益。

最后,B-MINCOME 试点项目和其他基本收入研究的结果表明,政策制定者应关注基本收入可能产生的非经济效应,如社会融入、心理健康和家庭关系等。这些非经济效应可能对受益者的生活质量产生深远影响,甚至有时可能比经济效应更为重要。因此,在评估基本收入政策的成功与否时,应充分考虑这些非经济因素。

总之,通过回顾和分析 B-MINCOME 试点项目的设计、实施和结果,以及将其与其他类似项目进行比较,我们得出了一些关于基本收入政策的教训和启示。这些教训和启示有助于未来的基本收入实验和创新社会政策的设计和实施。

致谢:我们非常感谢参与 B-MINCOME 试点项目的所有研究人员、实践者、社会工作者、市政工作人员、同事和合作者。

特别感谢 Lluís Torrens、Josep Villarreal 和 Lluís Batlle,他们在管理和指导这个项目方面作出了共同的努力。我们也要特别致敬费尔南多·巴雷罗(Fernando Barreiro),他在项目进行过程中不幸离世。最后,我们还要感谢本期刊的编辑和审稿人提供的有益建议。作者承担所有剩余错误。

研究资助:本工作得到了城市创新行动计划(Urban Innovative Actions Program, 编号:UIA01031)的经济支持。

转载请注明:《中国社会分红/基本收入研究网》 浏览量:257 views